中国粉体网讯复旦大学技术转移中心成立于2004年,是学校科技成果转移转化的主要管理部门。中心通过转移转化平台的构建,已成为汇聚投资机构、产业资源和校友企业的技术转移新高地,在生物医药、电子信息、人工智能、集成电路、新能源、新材料等领域与国内外企业和机构紧密合作,与各地政府、园区形成了合作、交流、研讨的机制,形成了立足上海、辐射长三角、面向全国的科技成果转化体系、�/span>

复旦大学技术转移中心所获荣誉和称号

2004年,获批“国家技术转移示范机构”;

2017年,获批“上海市专利工作示范单位”,项目验收获评“优秀”;

2020年,获批“国家知识产权示范高校”;

2020年,获批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”;

2020年,获批“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”;

2020年,获批“高校国家知识产权信息服务中心”;

2021年,获批科技部、教育部“首批高校专业化国家技术转移机构建设试点”;

2022年,获批上海市科委“上海高校技术转移中心示范建设”;

2022年,获批上海市知识产权局“上海市高校知识产权运营中心”;

2022年,荣获“上海知识产权改革创新工作十大典型案例”;

2023年,荣获�?023年第一批知识产权信息服务优秀案例”、�/span>

近年�?/span>复旦大学技术转移中忂�/span>与粉体相关课题组及拟转化项目

1�?/span>未来信息创新学院詹义强课题组

课题组负责人詹义强,未来信息创新学院教授,现担任上海市电子学会理事会理事、中国电子学会空间电子专委会常务委员、中国材料研究学会太阳能材料专委会委员、中国感光学会光电材料与器件专业委员会委员。主要研究方向是半导体光电子、智能传感系统,在Science、Nat.Nano.、Joule、Adv.Mater.、EES.等国际顶级期刊上发表了大量高质量学术论文、�/span>

课题组的主要研究领域集中在太阳能电池、场效应晶体管、光电探测器等新型光电子器件领域,以新型有机无机杂化钙钛矿材料为载体,深入研究材料的光电转化机理,结合高通量实验与人工智能技术,制备高性能的光电器件、�/span>

项目介绍:高通量钙钛矿薄膜制备与检测智能实验系绞�/span>

项目内容:课题组团队自主开发了集成薄膜制备与原位检测的高通量智能实验系统,并已利用该系统初步进行了钙钛矿多添加剂的工艺优化、�/span>

2�?/span>化学系熊焕明课题练�/span>

课题组负责人熊焕明,复旦大学化学系教授、博导,目前已在国际SCI刊物上发表第一作者和通讯作者论�?00余篇,被引用12000多次,H指数50。申请了中国发明专利15项,已有10项获得授权。主持完成了多项国家自然科学基金、上海市自然科学基金和横向课题。现任ScientificReports编委,中国材料研究学会碳点功能材料分会的委员、�/span>

团队的研究方向集中于功能型纳米材料的合成及应用,采用溶胶-凝胶法、水�?溶剂热法、高温煅烧法、超声化学法、微波消解法等技术合成了多种多样的纳米杂化材料,并把它们应用于生物标记、载药释放、荧光分析及电化学储能等方面。最�?0年的研究工作聚焦于创新纳米材料——碳点、�/span>

课题组探索了多种碳点的应用场景,其中具有突破性进展的成果之一为“天然碳点复合蚕丝”、�/span>

3�?/span>化学系刘玉普项目

刘玉普,复旦大学化学系青年副研究员,获人社部—全国博士后创新创业大赛金奖、浦江创新论坛青年先锋等荣誉,主要从亊�/span>9�span style="font-size: 16px;">无机纳米材料以及功能介孔材料的合成与结构研究、介孔材料规模化制备与优化及放大、面�?G时代的新型有�?无机复合纳米材料的创制和应用,深入研究介孔材料在生物医药、美妆、绝热�?G电子封装、有机污染物检测和吸附等方面的应用、�/span>

刘玉普老师属于赵东元课题组,该课题组长期从事功能介孔材料的合成、功能化和应用研究,赵东元院士带领团队提出了单元分步组装机理,提出了“酸碱对”、“界面组装”理论,研发出热稳定、大孔径、高度有序的新型多功能“FDU(复旦)”系列介孔材料,在介孔分子筛结构、外貌控制及多相组装机理等方面形成独特见解、�/span>

目前课题组包�?0余位固定研究人员�?0余位博士�?博士生,团队近年正致力于将基础研究成果向产业化转化,特别是在催化剂、保温材料�?G电子等领域多家企业开展产业化合作,体现了“从0�?”基础研究与“从1到N”应用拓展的紧密结合、�/span>

项目介绍:“双碳”趋势下介孔冷冻润滑油的创制及应�?/span>

项目内容:项目团队自主研发一种有�?有机自组装工艺,采用表面活性剂(造孔剂)和低分子量的酚醛树脂(碳前驱体)自组装形成具有纳米尺寸的球形介孔碳材料,实现了高端碳材料的国产化。此外,项目团队开发了一种有�?无机纳米复合表面包覆技术,可在其表面实现多种官能团的修饰处理、�/span>

将上述合成的纳米级球形碳基介孔材料添加进冷冻润滑油中,利用介孔材料均一的介孔孔道和超高的比表面积(�?00m2/g),将大部分润滑油吸附到介孔孔道中与制冷剂进行隔离,并增加了润滑油的黏度,同时利用纳米级小球的滚动和填充效应减少摩擦。经测试,上述成果的应用显著提高了制冷能效,实现节能减碳,同时可以提升设备运行效率,延长设备使用寿命。以KF-32W(E)分体式通信机柜空调器为例,相较于市场上氢氟碳化物如R22,其制冷能效提升11.7%,制冷消耗功率下�?2.3%,节�?44�?年,节电减碳0.55�?年,制冷剂回收减�?.53�?次、�/span>

4�?/span>复旦大学材料科学系王飞研究员课题练�/span>

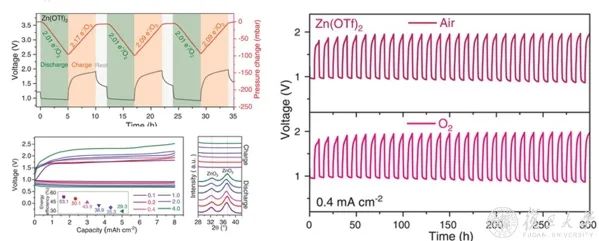

材料科学系王飞研究员课题组,主要研究方向为高比能高安全新型电池的电解质开发及机理研究,包括高电压水系电池及相关电解液体系、锌基可充二次电池及相关电解液、高安全性有机锂\钠离子电池电解液,固态电解质等、�/span>

研究领域:新型电池的电解质开叐�/span>

项目内容:本项目是能量密度更高、寿命更长、成本更低的新型中性锌空气电池。课题组开创了2电子反应锌空气电池的全新机制,自主设计了聚合物电解质的组分,得到中性的聚合物电解质,避免了传统碱性锌空气的副反应损伤阴极的问题,从而降低了电池的自放电效应,提高了电池的能量密度和使用寿命、�/span>

本项目锌空气电池负极的锌负极利用率提升至83%以上,电池能量密度达470Wh/kg,成本仅�?.1�?Wh。本项目技术已申请中国发明专利、�/span>

使用Zn(OTf(�/span>2与ZnSO4电解液的锌空气电池电化学性能、反应产物以及电池的空气稳定�?/span>

参考来源:复旦大学技术转移中忂�/span>

(中国粉体网编辑整�?昧光)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除�?/span>