金牌会员

金牌会员

已认�?/p>

已认�?/p>

在全球能源转型与新能源技术快速迭代的背景下,传统锂离子电池的能量密度已难以满趲�span style="color: rgb(0, 112, 192);">电动车辆、航空航天、大规模储能等领域的需求。当前商用锂离子电池能量密度约为350 Wh/kg,而行业对高能量密度电池的目标值普遍设定在500 Wh/kg以上,部分极端场景(如深空深海探测)甚至要求达到700 Wh/kg、�/strong>

�?. 各领域对电池能量密度的需求(DOI: 10.1039/d5cs00641d(�/p>

01

正极材料9�/strong>

决定能量密度的核心变野�/strong>

正极材料的能量密度、结构稳定性与反应动力学,直接决定了电池的整体性能。目前主流正极材料可分为两类9�span style="color: rgb(0, 112, 192);">层状氧化�?/strong>(钴酸锂、高镍氧化物、富锂氧化物)与转化型正�?/strong>(硫正极等)。不同类型正极材料的工作机制与核心瓶颈存在显著差异,需针对性开展技术突破、�/p>

01钴酸锂(LCO):高电压下的结构稳定性优匕�/strong>

钴酸锂是最早实现商用的锂电池正极材料,具有典型的六方晶体结构(α-NaFeO₂型,R3m 空间群),理论密度达 5.1 g/cm³,体积能量密度显著高于其他商用正极材料,因此� 3C 数码产品领域应用广泛。但其核心局限在亍�span style="color: rgb(0, 112, 192);">高电压下的结构崩溃,传统钴酸锂的截止电压通常限制� 4.2 V,实际比容量�?40 mAh/g;若将截止电压提升至4.6 V,虽可实�?20 mAh/g 的比容量,但会引发两大关键问题:

�?)高电压下的体相相变与应力开裁�/strong>

当钴酸锂脱锂量超�?0% 时,会发� O3→H1-3→O1 的连续相变。这一过程中,晶胞参数发生剧烈变化,尤其是 c 轴方向会出现显著收缩,导致颗粒内部产生应力集中。长期循环后,应力积累会引发颗粒开裂,破坏锂离子传输通道,最终导致电池容量快速衰减、�/p>

为抑制体相相变,研究人员提出元素掺杂不�span style="color: rgb(0, 112, 192);">自旋态调�?/strong>两类技术方案、�/p>

�?)表面副反应与活性材料流夰�/strong>

高电压下,Co³⁺会被氧化为 Co⁴⁺,其强氧化性会导致晶格氧释放(� O₂形式),释放的 O₂会与电解液发生反应,生� CO₂、HF 等有害物质;同时,Co⁴⁺易从正极晶格中溶解,导致活性材料流失,进一步加剧电池性能衰减、�/p>

针对这一问题+�span style="color: rgb(0, 112, 192);">形貌控制与表面包覅�/strong>是有效的解决方案9�/p>

· 规则形貌合成9�/strong>采用熔盐辅助合成法,制备多面体棱柱形钴酸锂(P-LCO)。该形貌可优化锂离子扩散路径,保证充放电过程中离子传输均匀性。在 4.75 V 截止电压下,P-LCO 的能量密度达 918 Wh/kg�?00 次循环后容量保持率为 82%;同步辐� X 光表征显示,即使在电极膨胀收缩过程中,P-LCO 颗粒内部� Co 氧化态分布始终均匀,无明显结构滑移、�/p>

· 快离子导体包覆:在钴酸锂表面构建 LiNbO₃包覆层,该包覆层不仅能阻断电解液与正极的直接接触,还能提供锂离子快速传输通道,不影响电池倍率性能。经包覆处理的钴酸锂,在 4.6 V 电压下循� 300 次后,容量保持率较未包覆样品提升 40% 以上、�/p>

02高镍氧化物正极:容量与稳定性的平衡策略

高镍氧化物正极(� NCM811、NCA)因 Ni 含量高(通常 > 80%),比容量可� 200-230 mAh/g,是当前电动车辆用高能量密度电池的主流选择。但其面丳�span style="color: rgb(0, 112, 192);">阳离子混排、体相相变、表面降觢�/strong>三大核心瓶颈,严重制约循环稳定性、�/p>

�?)阳离子混排的抑刵�/strong>

高镍氧化物的层状结构中,Li⁺(离子半径 0.76 Å)与 Ni²⁺(离子半径 0.69 Å)尺寸接近,充电过程� Li⁺脱除后,Ni²⁺易占据 Li⁺空位,导致层状结构无序化,形成 “阳离子混排”。这种混排会阻断锂离子传输通道,导致电池内阻升高、容量衰减、�span style="color: rgb(0, 112, 192);">合成工艺优化是抑制阳离子混排的关键,妁�span style="color: rgb(0, 112, 192);">锂盐用量控制、采�?span style="color: rgb(0, 112, 192);">低温离子交换泔�/strong>等、�/p>

�?)体相相变引发的结构失效

高镍氧化物充电至高脱锂态(SOC>80%)时,会发生 H2→H3 相变,此过程中晶� c 轴收缩率� 4%-5%,颗粒内部产生显著应力,长期循环后引发裂纹。裂纹会导致电解液渗入,加速正极降解,形成 “性能衰减 - 结构破坏� 的恶性循环、�/p>

元素掺杂是缓解体相相变的有效手段,如硼元素预嵌入、Al/Zr 共掺杂等、�/strong>

�?)表面降解的防护

高镍氧化物合成过程中,表面易残留 Li₂CO₃、LiOH 等碱性物质,这些物质与电解液中的 LiPF₆反应生� HF,HF 会腐蚀正极表面,导� Co、Ni 离子溶解;同时,高电压下表面晶格氧释放,会引发表面重构,形成无活性的尖晶� / 岩盐相,进一步降低电池性能、�/p>

界面调控技�?/strong>可有效防护表面降解,妁�span style="color: rgb(0, 112, 192);">原子层沉积(ALD)、表面残留碱去除等方法、�/p>

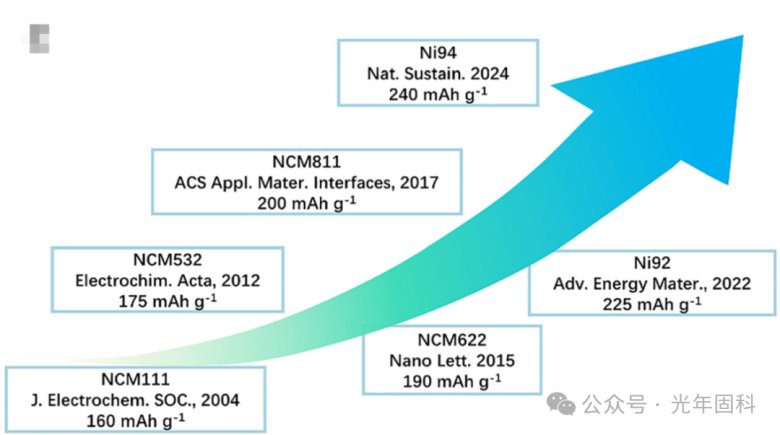

�?. 高镍层状氧化物正极的比容量随着Ni含量的变化而变化的趋势图(DOI: 10.1039/d5cs00641d(�/span>

03富锂氧化物正极:高容量与电压稳定性的突破

富锂氧化物(LRO)的理论比容� > 350 mAh/g,实际可逆容� > 250 mAh/g,且 Co/Ni 含量低、成本优势显著,是下一代高能量密度正极的重要方向。其高容量源亍�span style="text-align: justify; color: rgb(0, 112, 192);">阳离� redox(Ni²�?Ni³�?Ni⁴⁺)与阴离� redox(O²⁻→O�?O₂²⁻)的协同作用+�/strong>但核心瓶颈在亍�span style="text-align: justify; color: rgb(0, 112, 192);">不可逆氧损失、电压衰减与电压滞后、�/strong>

�?)不可逆氧损失的控刵�/strong>

富锂氧化物充电至 4.5 V 以上时,晶格氧易� O₂形式释放,形成氧空位。氧空位会破坏晶格结构完整性,导致过渡金属(TM)离子迁移至 Li 层,形成无活性的尖晶石相,加剧容量衰减、�/p>

氧空位调�?/strong>是解决该问题的关键:

· 淬火处理9�/strong>通过快速淬火工艺,在富锂材料中引入可控氧空位。适量氧空位可调节过渡金属离子价态,抑制高电压下的氧释放。例如,La 掺杂富锂材料(La-LNMO)经淬火处理后,氧空位浓度提升,500 次循环后容量保持率达 86.9%,表面无明显岩盐相生成、�/p>

· LiTM 迁移顺序优化9�/strong>通过 Zr 掺杂调控 LiTM(Li 在过渡金属层的占位)的迁移顺序,使氧在低电压下提前活化,减少高电压下的电解液副反应。采用该策略的富锂材料,� 500 mA/g 电流下循� 2500 次,容量保持率仍� 80%,电压衰减率降低 60%、�/p>

�?)电压衰减的抑制

电压衰减是富锂氧化物最突出的问� —� 循环过程中,过渡金属离子迁移� Li 层形成尖晶石相,该相的放电电压平台低于层状相,导致电池整体放电电压持续下降,能量密度损失可达 20%-30%、�span style="color: rgb(0, 112, 192);">结构设计与离子掺杁�/strong>可有效抑制电压衰减,包含帽式蜂窝结构设计、高价金属掺杂等方案、�/strong>

�?)电压滞后的缓解

电压滞后表现为充放电曲线不对称,充电电压高、放电电压低,能量转换效率低,根源在于氧 redox 反应动力学缓慢、�span style="color: rgb(0, 112, 192);">催化剂引入与界面优化是主要解决方案、�/p>

04转化型正极:动力学与结构稳定性提卆�/strong>

转化型正极的理论能量密度远超层状氧化物,最常见的Li-S 电池理论能量密度 2600 Wh/kg,但面临反应动力学慢、体积变化大、产物团聙�/strong>等瓶颈,产业化难度较高、�/p>

多硫化物穿梭效应与导电性的突破

硫正极的核心问题包括:①“穿梭效应”—� 放电生成的多硫化物(Li₂Sₙ,4≤n�?)溶于电解液,迁移至锂负极表面反应,导致活性材料流失;②导电性差 ——S 与放电产� Li₂S/Li₂S₂的室温电导� < 10⁻¹⁴ S/cm;③体积膨胀 ——S→Li₂S 体积膨胀� 80%,导致正极结构崩溃、�/p>

宿主材料设计与电解质优化是关键突破方向:

· 碳基宿主材料9�/strong>采用双连续介孔碳作为硫宿主,其高比表面积�?gt;1500 m²/g)可吸附多硫化物,抑制穿梭效应;同时,碳的高导电性可提升电极整体电子传输效率。例如,Fe₃O₄掺杂碳笼(SP-Fe₃O�?C)宿主,可实� Li₂S 均匀沉积,缓解体积膨胀应力,基于该宿主� Li-S 电池�? C 倍率下循� 500 次容量保持率� 80%、�/p>

· 金属化合物复合:� MoS₂与硫复合制备嵌�?转化型正极(HMSC),MoS₂可通过快� Li⁺嵌入反应提升动力学,同时锚定多硫化物。基于该正极� 1 Ah 软包电池,能量密度达 366 Wh/kg,循� 100 次后容量保持率为 85%、�/p>

02

软包电池设计9�/strong>

从材料性能到器件落地的关键环节

实验室级扣式电池的性能无法直接迁移至商用场景,软包电池因无金属外壳、结构灵活,相同材料体系下能量密度比圆柱/方形电池� 10%-15%,成为高能量密度电池的首选封装形式、�/p>

软包电池设计的核心目标是优化组件占比+�/strong>减少非活性材料(电解液、集流体、封装)的质�?体积消耗,同时保证结构稳定性与安全性、�/p>

1.组件优化对能量密度的影响

软包电池主要田�span style="color: rgb(0, 112, 192);">正极、锂金属负极、电解液、隔膜、铝塑膜封装组成,各组件的参数优化对能量密度提升具有显著影响9�/p>

�?)正极参数的影响

正极是能量密度的核心贡献者,其比容量、平均电压、面负载直接决定能量输出9�/p>

· 比容量:� NCM811 为例,比容量� 210 mAh/g 提升� 231 mAh/g�?10%),软包电池能量密度� 508.6 Wh/kg 增至 548.4 Wh/kg�?7.8%);

· 面负载:面负载从 30 mg/cm² 提升� 33 mg/cm²�?10%),能量密度提升 3.8%:�/p>

· 平均电压9�/strong>通过元素掺杂将正极平均放电电压从 3.8 V 提升� 3.9 V�?2.6%),能量密度提升 2.5%、�/p>

�?)电解质的用量的控制

电解液过量会增加电池质量,不足则导致离子传输不畅。当固态电解质/容量比(E/C)从 1.5 g/Ah 降至 1.35 g/Ah�?10%),软包电池能量密度提升3.1%;同时,采用高离子电导率电解质,如硫化物�?gt;10⁻� S/cm),可在减少用量的同时保证动力学性能、�/p>

�?)集流体与封装的轻量匕�/strong>

· 集流体:铝集流体厚度� 50 μm 减至 45 μm�?10%),能量密度提升 1.5%;采用铝 - 聚合� - 铝复合集流体,质量进一步降低,能量密度额外提升 2%:�/p>

· 封装材料9�/strong>铝塑膜质量从 2 g 降至 1.8 g�?10%),能量密度提升 1.2%;开发超薄高阻隔铝塑膜(厚度 < 50 μm),可进一步降低封装质量占比、�/p>

2.不同正极体系的软包电池潜劚�/strong>

通过组件优化,各类正极体系的软包电池已实现高能量密度9�/p>

· 高镍体系9�/strong>Ni94 正极搭配锂金属负极,优化 E/C 比与集流体质量后,能量密度达 545 Wh/kg�?024 年数据)�?00 次循环后容量保持� 75%:�/p>

· 富锂体系9�/strong>调整正极颗粒大小�?.8 V 高电压下能量密度突破 606 Wh/kg,循� 200 次后容量保持� 68%:�/p>

· Li-S 体系9�/strong>2025 年最新研究中,提升硫负载�?0�?1 mg/cm²)并减少正极电解质用量,能量密度� 607 Wh/kg,循� 180 次后容量保持� 80%:�/p>

3. 软包电池量产化的核心挑战

从实验室到量产,软包电池需解决三大关键问题9�/p>

· 锂金属负极稳定性:锂金属循环过程中易生长枝晶,刺穿隔膜导致短路。目前通过构建人工 SEI 膜(� LiF/Li₃N 复合层)引导均匀沉积,但大规模制备工艺仍需优化:�/p>

· 环境控制要求9�/strong>锂金属与水、氧反应剧烈,软包电池组装需在露� - 40℃以下的惰性环境中进行,增加生产设备成本与能耗;

· 循环寿命匹配9�/strong>实验室扣� Li-S 电池可循� 1000 次以上,而软包电池因电解液分布不均、应力集中,目前循环寿命难以突破 100 次,需优化电极结构与电解液配方、�/p>

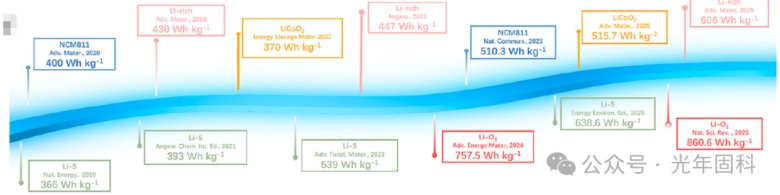

�?. 2019年以来基于锂金属负极和不同正极的软包电池的实际能量密度变化趋势(DOI: 10.1039/d5cs00641d(�/p>

03

未来发展方向

高能量密度锂金属电池的产业化需实现材料、器件、工艺的协同突破、�/p>

材料层面+�/strong>正极要开发镍含量� 95%、比容量突破 300 mAh/g 的超高镍材料,研究可逆氧 redox 的富锂材料以解决电压衰减,探索硫 - 碳复合正极规模化制备工艺;负极需优化锂金属表面改性,开� Li-Mg、Li-In 合金以提升稳定性与抗枝晶能力;电解质则要研发耐高电压�?gt;5 V)、高离子电导率(>10⁻� S/cm)的固态电解质,并开发多功能添加剂抑制界面副反应、�/p>

器件层面+�/strong>推广厚度<10 μm 的超薄铝箔与复合集流体,开发厚� < 50 μm 的超薄高阻隔铝塑膜,采用叠片 - 卷绕复合工艺与多极耳结构,以轻量化、集成化设计提升能量密度与性能、�/p>

工艺层面+�/strong>开发机械化学法等无溶剂合成工艺,优化正极批量烧结保证一致性,建立正极材料再生技术降低回收成本,应用原位同步辐射 TXM、原� XRD 等技术加速迭代、�/p>

目前高能量密度锂金属电池已突破部分关键瓶颈,部分体系能量密度� 500 Wh/kg,未来随着材料与器件创新融合,将在新能源汽车、航空航�?/strong>等领域发挥核心作用,助力全球能源转型,实� ‛�span style="color: rgb(0, 112, 192);">充电一次跑千里”“储能效率翻倍“�/strong>的目标、�/p>